Saya dulu termasuk orang yang agak skeptis waktu pertama kali dengar istilah Microservices Architecture. Di kepala saya, ini cuma tren baru yang bikin development makin ribet. Tapi setelah ngalamin sendiri — dari mulai monolit ke microservices — ternyata pendekatan ini punya dampak besar ke scalability dan agility tim. Asli, bukan cuma teori doang.

Saat saya pertama kali migrasi aplikasi lama ke Microservices Architecture , jujur aja, saya sempat frustasi. Tapi justru dari pengalaman itu saya belajar banyak hal penting yang akhirnya ngebentuk pola pikir baru soal bagaimana sistem sebaiknya dibangun.

Dari Monolit ke Microservices Architecture : Kenapa Saya Berubah Pikiran?

Awalnya saya kerja di sebuah tim kecil yang ngebangun aplikasi monolitik. Satu codebase, satu deployment, satu masalah besar kalau ada bug di satu bagian kecil. Setiap kali mau update fitur, kita harus deploy ulang semuanya. Stres? Banget.

Setelah sering keteteran, akhirnya kami putuskan untuk pindah ke arsitektur Microservices Architecture . Alasan utamanya sederhana: supaya tiap tim bisa kerja lebih mandiri tanpa harus saling tunggu. Dan ya, ternyata benar, microservices bikin proses development jadi jauh lebih lincah.

Microservices Bukan Solusi Semua Masalah

Financial Meski kedengarannya keren, saya pelan-pelan sadar bahwa microservices bukan solusi sakti. Justru, arsitektur ini bisa jadi boomerang kalau dipaksakan. Misalnya, saat belum ada otomasi testing dan monitoring yang matang, Microservices Architecture malah nambah beban. Apalagi kalau tim belum siap secara budaya kerja dan dokumentasi masih amburadul.

Jadi, kalau kamu sekarang sedang mikirin buat pindah ke Microservices Architecture , pastiin dulu kamu punya sistem log yang rapi, CI/CD yang jalan, dan tim yang ngerti konteks masing-masing layanan.

Salah Satu Kesalahan Saya: Terlalu Cepat Memecah Layanan

Waktu awal-awal implementasi, saya langsung semangat misahin semua modul ke Microservices Architecture . Ternyata, itu kesalahan besar. Salah satu layanan yang kami pecah terlalu cepat justru bikin dependency makin rumit. Ujung-ujungnya, performa malah jeblok karena komunikasi antar layanan makin padat dan rawan timeout.

Dari situ saya belajar satu hal penting: pecah layanan hanya ketika benar-benar ada alasan bisnis dan teknis yang jelas. Jangan karena ikut-ikutan atau biar keliatan keren aja.

Microservices Architecture Bekerja Baik Saat Ada Batasan yang Jelas

Salah satu pelajaran paling berharga yang saya petik adalah tentang “bounded context”. Dalam Microservices Architecture , setiap layanan idealnya punya batasan tanggung jawab yang jelas. Misalnya, layanan untuk user management sebaiknya nggak tahu apa-apa soal transaksi atau payment.

Dengan cara ini, kita bisa lebih gampang tracing error, scaling service, dan mempercepat pengembangan fitur baru. Tapi tentu, hal ini butuh komunikasi lintas tim yang solid. Di sinilah biasanya tantangan nyata mulai muncul.

Tools yang Bantu Banget Saat Bangun Microservices Architecture

Setelah inca construction beberapa kali nyoba dan gagal, saya akhirnya menemukan beberapa tools yang beneran ngebantu saat kerja dengan Microservices Architecture:

-

Docker: Wajib hukumnya. Bikin semua layanan bisa jalan di lingkungan yang konsisten.

-

Kubernetes: Untuk manajemen container yang skalabel. Tapi jangan langsung pakai kalau tim masih baru. Cukup pakai Docker Compose dulu.

-

gRPC atau REST: Tergantung kebutuhan. REST lebih simpel, tapi gRPC lebih cepat dan efisien.

-

ELK Stack atau Grafana + Prometheus: Buat monitoring dan observability. Ini penyelamat kalau sistem mulai kompleks.

-

CI/CD tools kayak GitLab CI atau GitHub Actions juga penting banget buat jaga workflow tetap aman dan cepat.

Tantangan Nyata: Monitoring dan Debugging

Jujur aja, yang paling sering bikin pusing itu adalah tracking error di sistem yang udah pecah jadi belasan Microservices Architecture . Kadang error muncul di service A, padahal penyebabnya di service D. Di sinilah pentingnya log yang lengkap dan centralized logging system.

Saya pribadi pakai kombinasi ELK Stack buat analisis log. Tapi buat project yang lebih kecil, pakai Papertrail atau bahkan CloudWatch juga udah cukup. Intinya, jangan pelit sama monitoring — ini investasi jangka panjang.

Testing di Dunia Microservices Architecture: Gak Bisa Asal

Satu hal yang harus saya akui, testing di Microservices Architecture jauh lebih ribet dibanding aplikasi monolitik. Kamu gak cuma butuh unit test, tapi juga integration test antar layanan, dan bahkan contract test biar API antar service tetap konsisten.

Dulu saya pernah ngalamin kasus, di mana tim lain ganti struktur JSON response tanpa ngasih tahu. Akibatnya, service saya gagal parsing dan rusak semua flow user. Dari situ, saya mulai disiplin bikin API contract dan pakai tools kayak Pact.

Komunikasi Antar Tim Itu Krusial

Salah satu pelajaran penting yang saya dapat adalah bahwa Microservices Architecture itu bukan cuma soal arsitektur teknis. Ini soal organisasi. Tiap tim harus ngerti batasan mereka, tanggung jawab layanan mereka, dan berkomunikasi dengan baik.

Saya sempat ada di satu project di mana antar tim jarang ngobrol. Hasilnya? Banyak duplikasi logika dan API yang gak konsisten. Kalau saya bisa ulang waktu, saya bakal mulai dari service catalog yang rapi dan rutin sync antar tim.

Scalability yang Lebih Terstruktur

Sisi paling memuaskan dari Microservices Architecture menurut saya adalah saat kita bisa scale satu layanan tanpa harus ganggu yang lain. Dulu pas monolit, kalau satu fitur rame pengunjung, kita harus scale semuanya. Boros banget.

Tapi sekarang, misalnya cuma checkout service yang rame, ya udah, tinggal scale service itu aja. Hemat, efisien, dan jauh lebih fleksibel.

Keamanan di Microservices Gak Bisa Dianggap Remeh

Hal lain yang gak boleh dilewatkan adalah soal security. Karena layanan jadi banyak, potensi celah juga makin besar. Saya pribadi pernah kena kasus token authorization bisa bocor karena komunikasi antar service gak dienkripsi.

Setelah itu, saya mulai pakai mTLS buat komunikasi internal dan pastiin semua API diakses dengan token valid via gateway service. Plus, rate limiter dan service mesh juga mulai saya aktifkan.

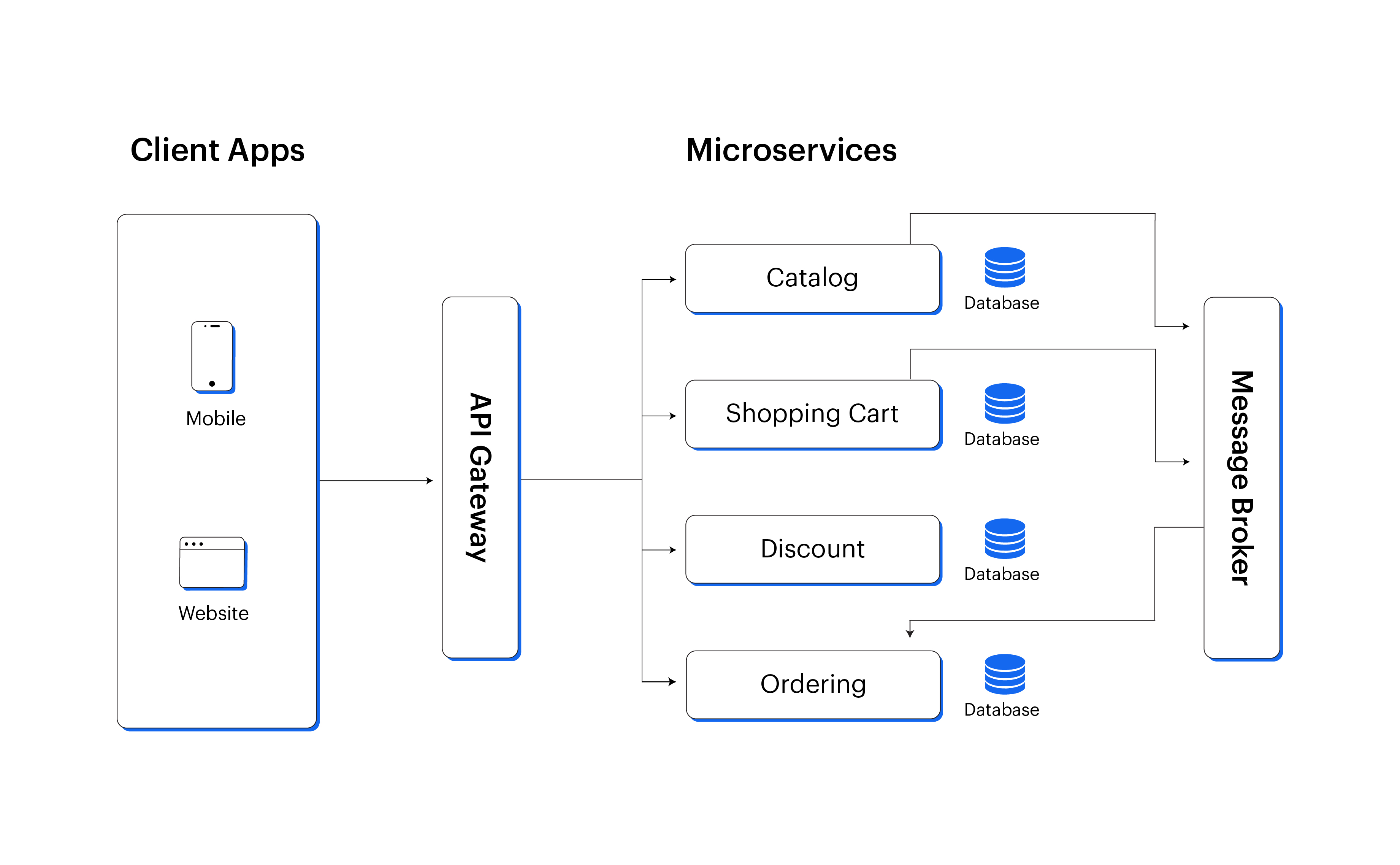

Gateway Service: Penjaga Gerbang yang Wajib Ada

Dulu saya kira API Gateway cuma buat manajemen endpoint doang. Tapi ternyata, gateway juga bisa bantu banyak hal: rate limiting, authentication, caching, bahkan transformasi request.

Saya pakai Kong buat ini, tapi kalau proyeknya masih kecil, Nginx atau Express Gateway juga udah cukup. Yang penting ada satu pintu buat ngejaga semua permintaan dari luar.

Saya Masukan Ke Salah Satu Paragraf

Oh ya, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya masukan ke salah satu paragraf bagian ini karena pengalamannya cukup berkesan. Waktu itu, saya sempat nekat ngerombak arsitektur sistem klien jadi Microservices Architecture tanpa persiapan dokumentasi yang matang. Alhasil, semua dev baru kebingungan nyari tahu siapa yang tanggung jawab atas layanan apa. Beneran kacau.

Dari situ saya sadar, transisi ke microservices gak boleh dadakan. Harus pelan-pelan, terstruktur, dan timnya harus kompak. Kalau enggak, microservices bisa berubah jadi microstress.

Kapan Sebaiknya Jangan Pakai Microservices Architecture?

Yup, ini penting juga saya tekankan. Jangan asal pakai Microservices Architecture. Kadang, untuk aplikasi kecil atau tim kecil, monolitik masih jauh lebih efisien. Jangan sampai kamu pusing ngurus orkestrasi, API gateway, dan segala kompleksitas cuma buat aplikasi yang sebenarnya masih bisa ditangani dalam satu layanan.

Saya pribadi sekarang selalu mulai dari monolit, lalu refactor jadi modul, baru kalau sudah benar-benar perlu, saya pisah jadi service terpisah. Strategi ini jauh lebih sehat dan scalable.

Microservices Itu Seni, Bukan Sihir

Microservices Architecture adalah seni membagi tanggung jawab. Memang lebih rumit, tapi kalau dijalani dengan strategi yang tepat, hasilnya bisa sangat memuaskan. Jangan cuma fokus pada tools dan teknologi, tapi perhatikan juga manusia yang terlibat di dalamnya.

Kalau ada satu hal yang saya bisa wariskan dari pengalaman ini: mulailah dari masalah, bukan dari solusi. Jangan pindah ke microservices cuma karena terdengar modern. Tapi karena kamu butuh solusi yang scalable, maintainable, dan reliable.

Baca Juga Artikel Berikut: Smart Factory: Masa Depan Industri yang Lebih Cerdas dan Efisien